素有“中国二胡之乡”美誉的无锡

一曲《二泉映月》刻进了城市基因

但“民乐之乡”的BGM怎会只有二胡

更古老的声音不仅悦耳👂

更藏着无锡的“专属浪漫”和千年乐脉

看到古琴 你会先想到

伯牙与子期的“神仙友谊”

还是厚重低沉 似乎有点“催眠”的琴曲

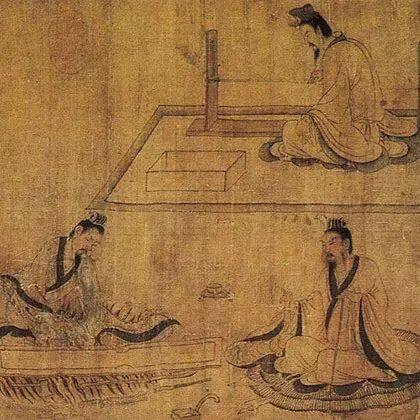

东晋无锡画家🎨顾恺之

用一幅中国最早的古琴主题绘画

无意间暴露了无锡的 “琴坛地位”🤭

画中工匠专注制琴的场景,定格了古琴诞生的每个瞬间,更印证了魏晋时期,古琴在无锡就已经十分流行。

想想就快乐🥰惠山脚下,文人雅士们围坐茶席,有人弹奏高山流水,有人和着琴音吟诗作赋,连风都带着琴弦的清响 —— 这大概就是无锡最早的 “音乐节” 现场了🤭

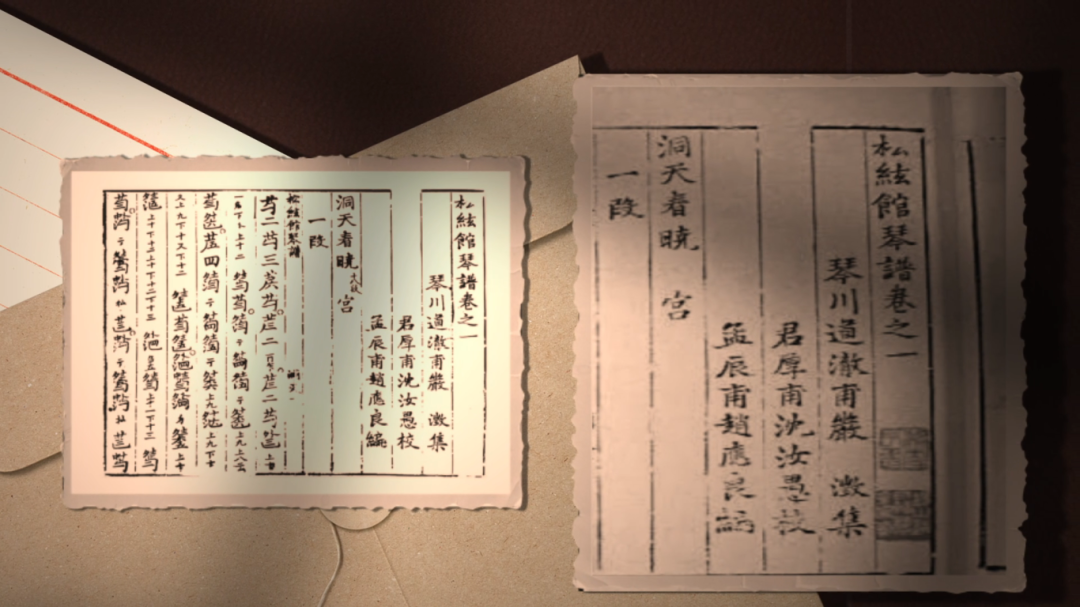

到了唐宋,无锡已是文人雅士的“琴会胜地”。明代虞山琴派崛起,无锡人沈汝愚参与校订了的《松弦馆琴谱》,成为后世琴家必读经典,这可收录在《四库全书》中呢😉

而无锡名士也大多都是抚琴高手,比如元代画家倪云林,明朝政治家、思想家高攀龙……“以琴会友,以友辅仁”的他们和俞伯牙一样,《高山》《流水》觅见知音🤗

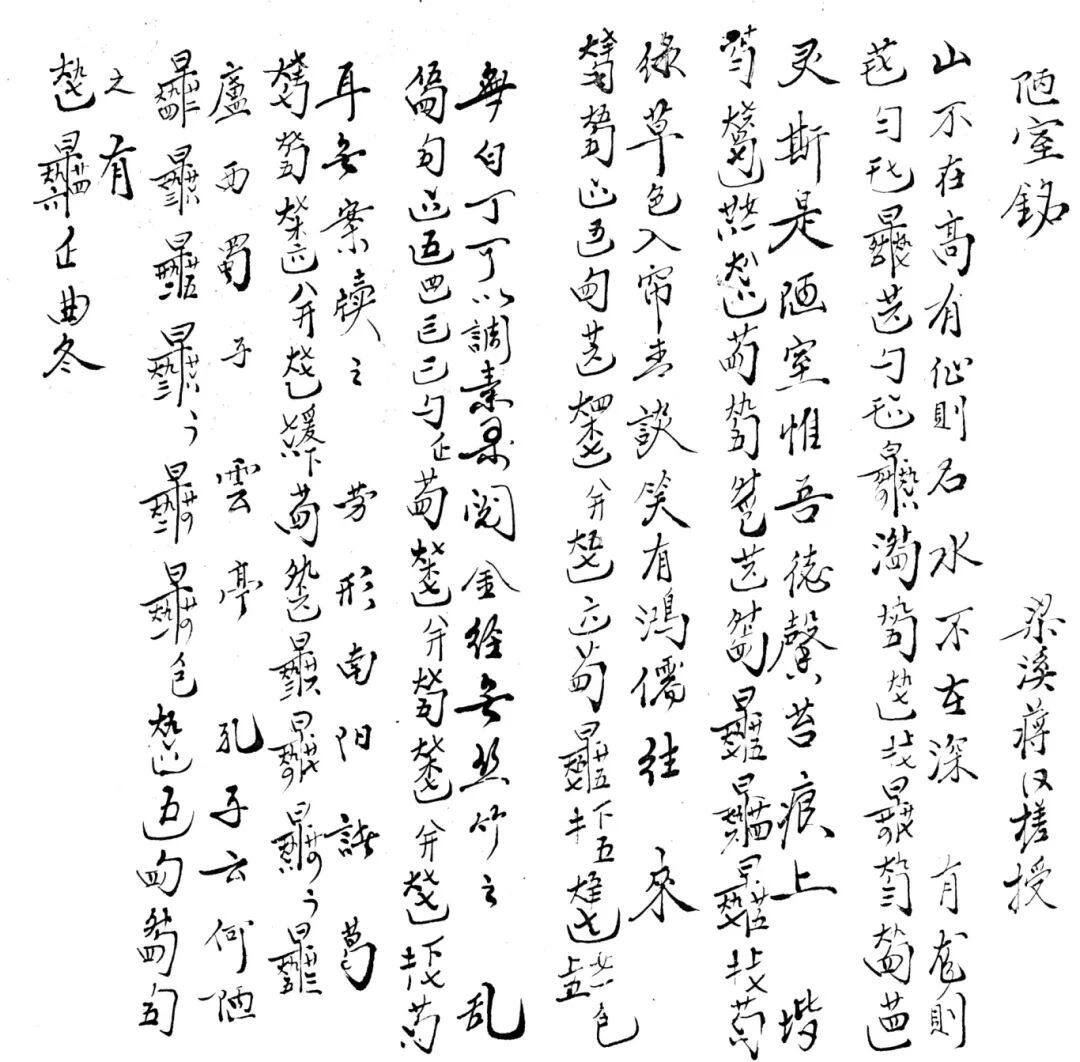

“山不在高 有仙则名

水不在深 有龙则灵“

唐代诗人刘禹锡的《陋室铭》

似乎和无锡的“九龙山”惠山

有种绝妙的默契

或许察觉到了这份浪漫

民国时期无锡古琴家蒋汉槎

🎶配上音律

让《陋室铭》有了专属于无锡的“打开方式”🤗

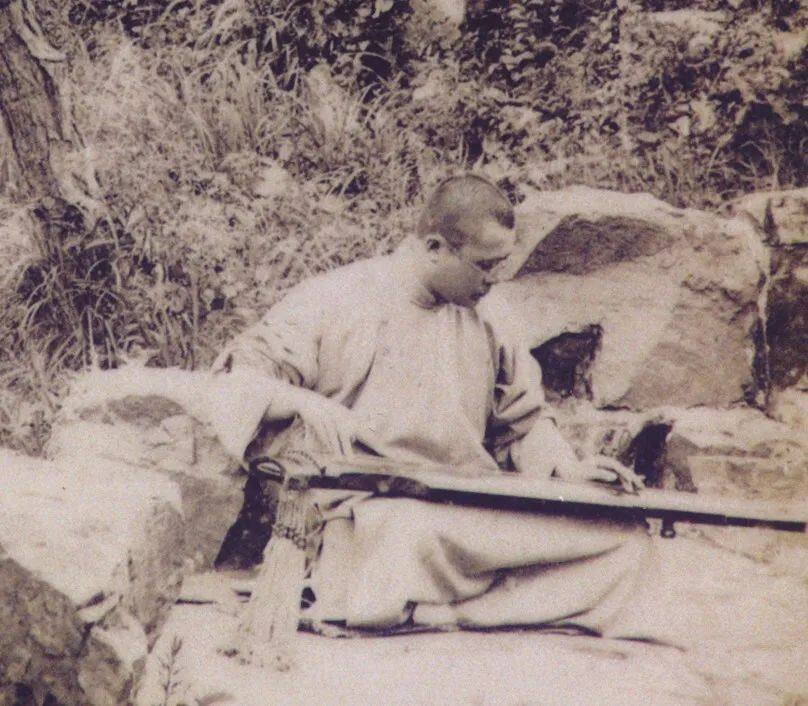

蒋汉槎在林间抚琴

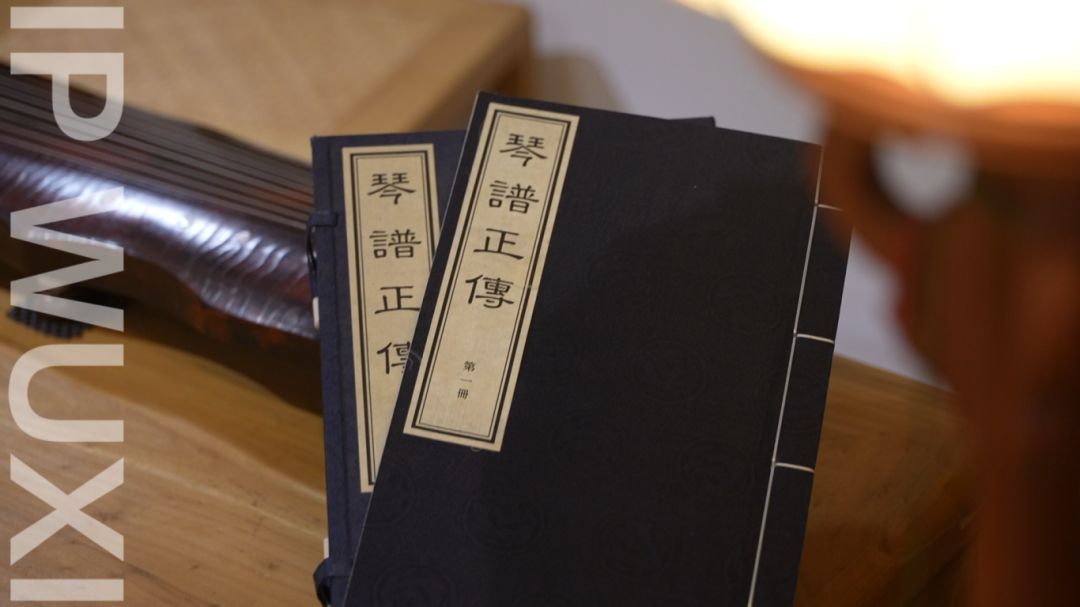

民国时期,可以说是无锡古琴艺术的“高光时刻”,不少传世名琴、珍贵传谱、杰出传人都在这段时间“现身”。

中国文人乐社的典型代表“天韵社”中,汇聚了赵孟頫后人赵鸿雪,军校毕业的“跨界”琴家蒋汉槎,民族音乐奠基人杨荫浏等一批擅古琴的音乐家。

1962年沈达中(右二)与天韵社师友杨荫浏(右一)

阚献之(左一)、唐慕尧(左二)、沈伯涛(中)合影

杨荫浏更是首创用五线谱记录古琴节奏,撰写了中英文对照版《琴谱》,让中国古琴走向了世界😲

《陋室铭》虽然有古谱流传

蒋汉槎的版本却是独属于这座城市的琴音

更是民国无锡琴家创作的珍贵“孤本”

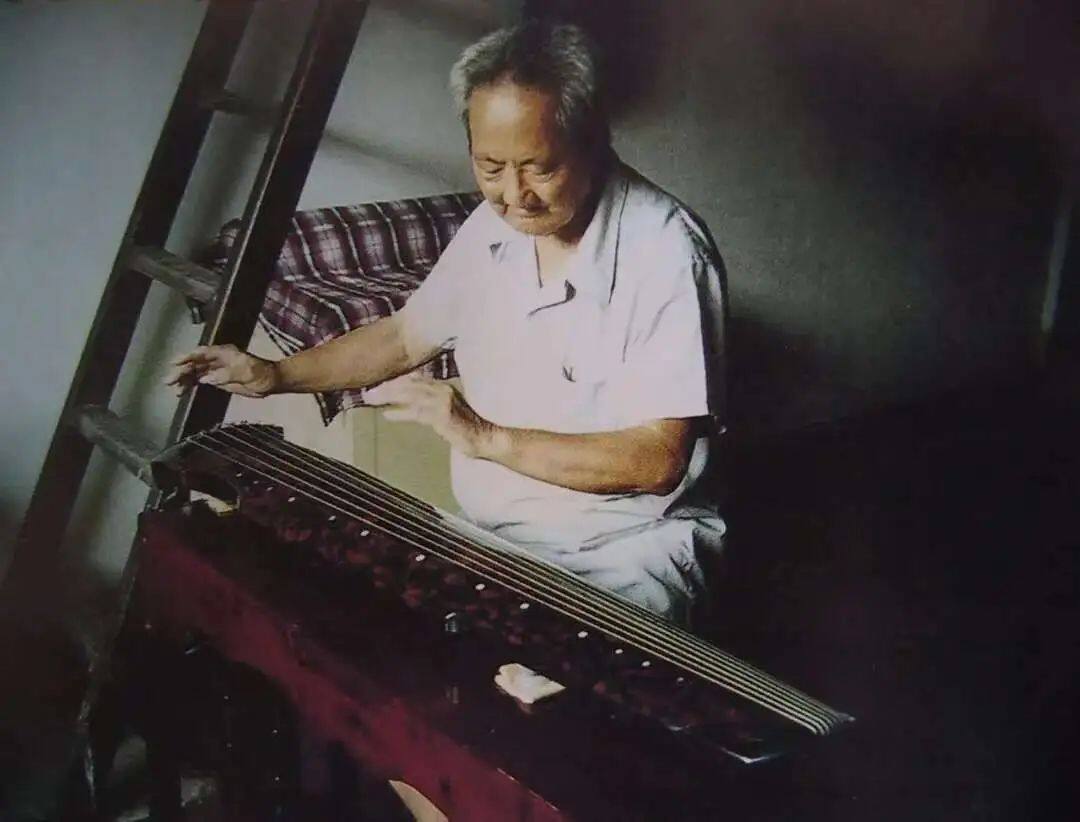

1984年,年龄70+的无锡音乐家祝世匡老先生,就很超前地提出了筹建无锡市古琴研究会,传承、发扬千年清音。可惜由于各种条件限制没能成型。

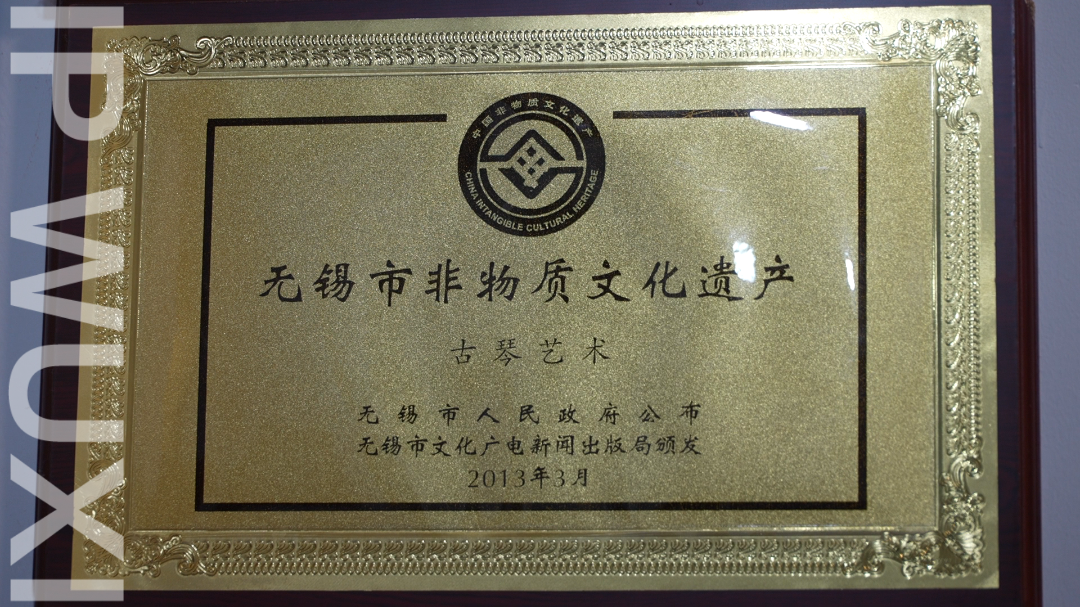

但在2006年,无锡古琴研究会终于成立,古琴艺术也在2013年成功申报为无锡市第三批非物质文化遗产,无锡古琴一千多年的艺术史在传承人吴炯的努力下重新与大家见面~

无锡的琴谱、琴社、琴史样样“能打”,如今琴音也走出文人书斋,在城市的更多地方流淌。

七根琴弦就像这座城市

温婉又坚韧

沉稳琴音里是

山水隐逸的淡泊

护城守乡的风骨

代代相传的文化自信

……